一、产业学院概况

广州新华学院粤嵌信息技术产业学院(以下简称产业学院)由广州新华学院与广州粤嵌通信科技股份有限公司(股票代码:839909,以下简称粤嵌科技)于2022年12月7日正式揭牌成立。

产业学院紧扣国家“十四五”产教融合战略规划,深度聚焦粤港澳大湾区新一代电子信息、工业软件、大数据与人工智能等战略性支柱产业,以政校行企资源共享为抓手,以科学研究、技术创新、创业孵化、成果转化为主要任务,依托“粤嵌科技”优质资源 +“新华学院”先进人才培养理念开展产学研政全方位全过程深度融合,致力于培养兼具家国情怀、国际视野与实战能力的复合型应用技术人才。

产业学院签约揭牌仪式

二、建设与运行模式

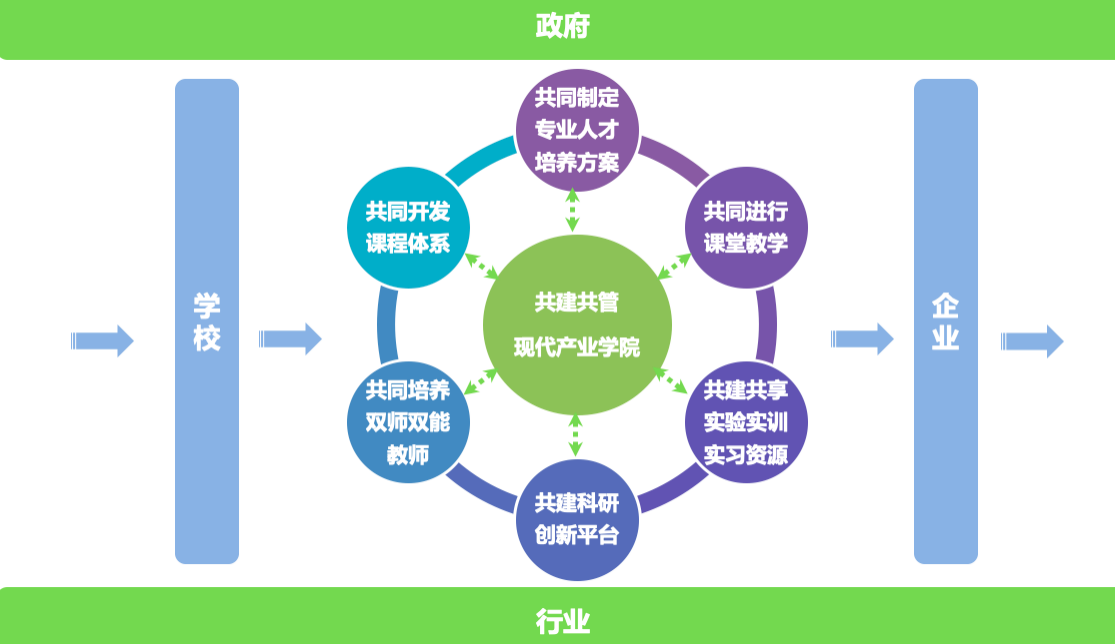

校企双方秉承资源共享、优势互补、互惠互利、共同发展的理念,共建共管现代产业学院,构建了“6+1”人才培养新模式和 “1+1+N”产教深度融合模式。

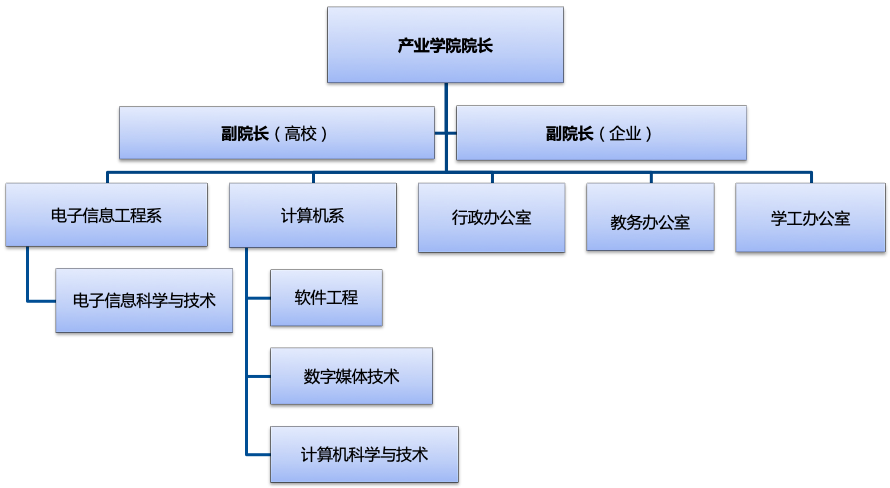

产业学院组织架构:产业学院院长由衣杨教授担任,另设副院长2名,分别由新华学院高级工程师唐俊和粤嵌科技高级工程师冯宝祥担任,负责学院事物执行、协调与沟通。

产业学院组织架构

“6+1”人才培养新模式:以共建现代先进产业学院为核心,创新地构建了人才培养的六个维度,即:共同制定专业人才培养方案、共同开发课程体系、共同进行课堂教学、共建共享实验实训实习资源、共建科研创新平台以及共同培养“双师双能”师资队伍。

“6+1”人才培养新模式

“1+1+N”产教深度融合模式: 以广州新华学院(1-应用型本科高校)与粤嵌科技(1-区域龙头企业)为核心主体,依托双方资源优势共建协同育人平台,并联合“N”个多元主体深化拓展:涵盖软件工程、计算机科学与技术、电子技术、数字媒体技术4大信息技术类专业,组建30余名“双师双能型”师资队伍(含14名企业一线技术专家及60%高职称教师),联动粤嵌科技、漫游计算机科技、科大讯飞、广东省科学院、粤研智能、华为ICT、百度AI等30余家产业链上下游企业及科研院所,通过课程共建、项目研发、实习就业等深度合作,打造“教育链-产业链-创新链”贯通的产教融合生态圈。

三、师资与课程建设

产业学院师资队伍实行“双师型”结构,即由来自高校的理论教学教师与来自企业的实践指导教师共同组成,企业/双师导师占比超过50%,形成了强大的教学与实践指导力量。校内“双师型”师资队伍通过到企业实践和培训,具有在企业工作经历的教师要达到60%以上,增强教师跟进岗位需求的专业实践能力和专业发展视野,增强校内师资和企业工程的沟通和合作,促进校企双方师资的融合和综合能力的提升。校内“双师型”师资通过培训考核,获得企业颁发聘书。

产业学院聘请企业工程师为校外导师,签订校企合作协议和外聘导师协议,由学校支付外聘导师工作经费,保障企业工程师参与产业学院建设,目前产业学院已经引进14名一线企业专业教师。

产业学院人才培养方案由学校和企业共同制定,拟采用应用型“3+1”模式。在前三年,学生在学校学习,而第四年,学生将在产业学院园区进行集中产教融合综合实践和完成毕业论文。课程体系以实战为导向,灵活设置项目化、模块化课程,专业主干课实践环节占比30%以上,模块化课程实践达50%,确保学生在掌握理论知识的同时,能够具备扎实的实践操作能力。此外,校企联合开发了《专业创新创业训练课程》、《工程创新实践训练》、《嵌入式AIoT开发》、《鸿蒙OS应用》等前沿课程,融入了华为、科大讯飞等行业头部技术标准,使课程内容与技术发展保持同步。

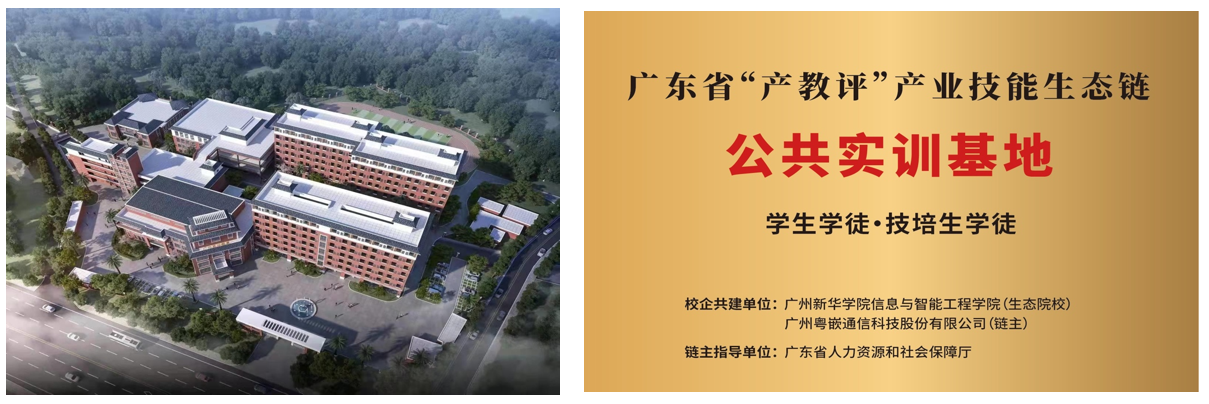

四、实训实践平台

校企先后共建了众创空间、产业链公共实训基地、实习实训基地及虚拟教研室,为学生提供了丰富的实践机会。每个专业对接至少2类企业实践平台,使学生能够深入了解行业前沿技术和发展趋势。依托粤嵌科技自主研发的HarmonyOS Pi开发板、智慧农业实训系统等硬件设施,学生可参与真实产业项目开发,如智能家居系统、工业物联网解决方案等,锻炼自己的实践能力和创新能力。虚拟教研室则突破了时空限制,实现了跨校资源互通,为学生提供了更加便捷的学习和交流平台。

生态链公共实习基地

粤嵌众创空间

实习实训基地

五、建设成效

(1)共建产教融合共同体:积极加入粤港澳大湾区智能建造产教融合共同体,成为第一届理事单位。

(2)深化校(新华)企(粤嵌)行(计算机协会)合作,承办大模型产教融合院长研讨会

(3)积极参加地方产业联盟,成为名誉主席单位,提升社会服务能力

(4)深化产教科融合,走进知名高校和龙头企业,学习哈工大、华为、麒麟等先进经验